『春』になると、毎年楽しみのひとつと言うのが、『春野菜』。

この時期で無いと中々食べれないので、特別感があります。

特に、『山菜』や『野草』を天ぷらやおひたしなどに調理して、それをつまみに酒を呑むのは、格別です。

『タラの芽『に『ふきのとう』・『こごみ』や『ぜんまい』・『たんぽぽ』まで。

子供のころはあまり口にしなかったのに、何故か酒を飲み始めてから食べれるようになるのが不思議なくらいです。

中でも特に美味しく感じる調理法は、なんと言っても、天ぷら。

【出典:『サッポロビール』公式ホームページ 『春野菜の天ぷら』より。】

ほろ苦さの中にある旨みはたまりません。

でも、何で『山菜』を代表する食材の多くはは、あんなに苦く感じるのでしょう?

その答えは、『春』に新しく芽生えた小さな命を、外敵から守り、すくすくと育つ為です。

だから自ら苦味(アク)を出して、外敵から食べられないようにした『防衛本能』なんですね。

そして、『日本人』はその苦味のある『山菜』を古くから味わってきました。

その歴史は『縄文時代』にまで遡るほど。

古来より密接に付き合ってきたんですね、『春野菜』として。

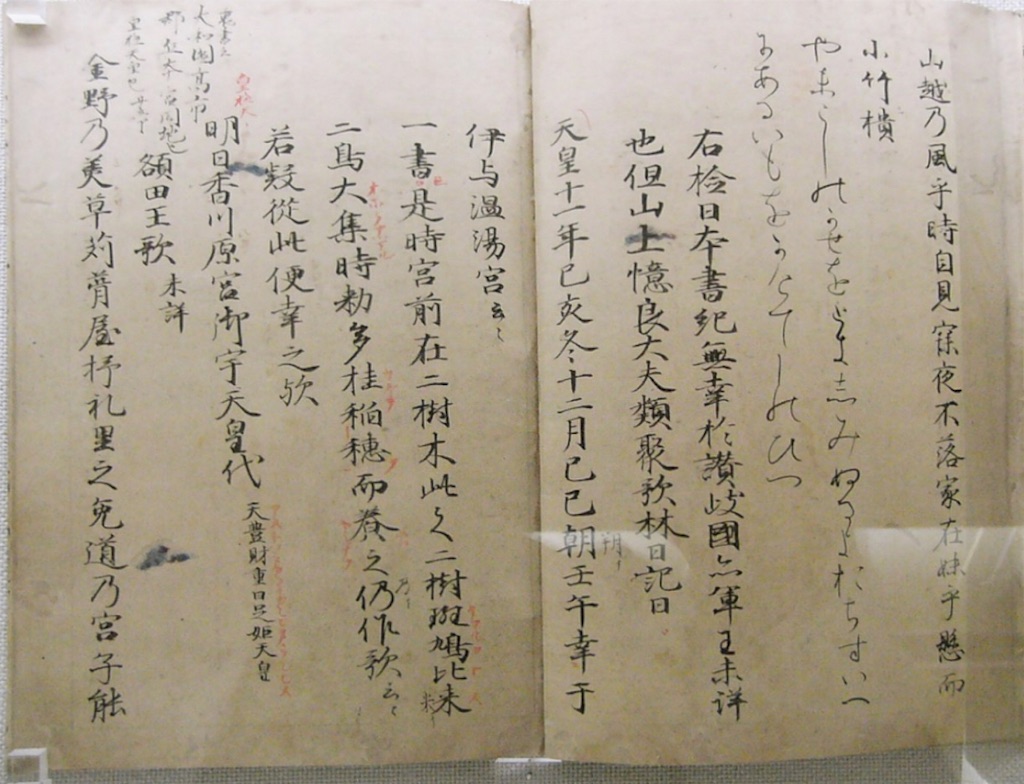

『奈良時代』に成立した『日本最古の歌集』である『万葉集』にも登場するほど、ポピュラーで、愛されてきた『山菜』。

ただ、本格的に注目を浴びたのは『江戸時代』以降。

それも、『江戸三大飢饉』の時に、天候に左右されないで、安定して採ることが知れ渡ったことによります。

なかでも、『米沢藩』は「かてもの」と言う、飢饉対策のマニュアル本を作成するほど。

穀物の貯蔵法はもちろんのこと、約80種類の『山菜』の具体的な貯蔵・調理法が書き記されています。

さらに、魚や肉までの貯蔵法も書き記され、それを農民・町民に配布したおかげで、『米沢藩』では飢饉時に、ひとりも餓死者を出さなかったとか言うんだから、スゴイですよね。

その後、『高度成長期』を境に『日本人』の生活も豊かとなり、嗜好品として普及し、さらに観光地では『郷土料理』として振る舞うようになったおかげで、その地位を確立しました。

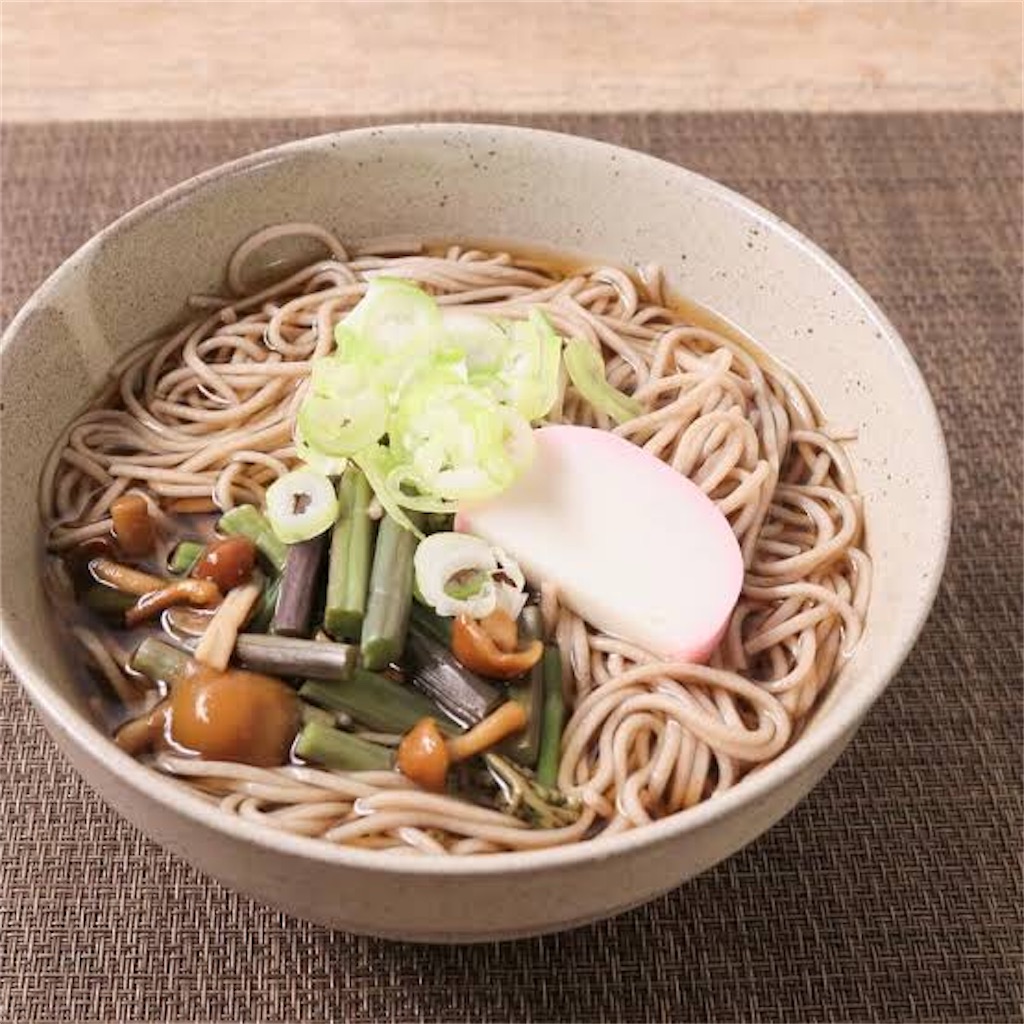

個人的には、電車をよく利用していた頃、各地に行っては『駅そば』で『山菜そば』を食べていた記憶が残っています。

【出典:『クラシル』より「山菜そば」】

これに七味唐辛子を振りかけて食べると、一年を通して汗だくで食べれます。

冬に汗だくはもちろんですが、夏に汗だくになって食べるのて、気持ちいいですよね。

さて、そんな『山菜』の中でも、『春』の代表的な『山菜』である『タラの芽』は、別名を『山菜の王様』と呼ばれています。

【出典:『クラシル』より】

その理由は、ほのかな苦味・もっちりとした食感で、『春』を告げるものとしては最適で人気だからです。

そして、山に自生して株の周りにトゲが多くある方が「男ダラ」。

トゲが少ない方が「女ダラ」と呼ばれており、人工的な栽培ではこちらが主に用いられています。

さらに4月〜6月までの旬がピークの時になると、植物性油脂や上質なタンパク質も含まれるようになり、苦味・もっちりとした食感の他に、旨みやコクも合わさったバランスの良い栄養素をもつ『山菜』となります。

これが『山菜の王様』と呼ばれる所以になります。

他にも、普段草むらや道路にも生えて、そこら辺で見かける『たんぽぽ』。

『たんぽぽ』も『春』の代名詞として有名ですが、こちらも咲いてまだ間もない時には、葉っぱも柔らかく天ぷらにして、塩をつけて食べると最高のおつまみです。

ただ、その辺に生えている『たんぽぽ』は排気ガスなどで汚染されているので、しっかりと洗った後に水気を切ってから食べるようにして下さい。

このように、今が旬の『春の山菜』。

是非、皆さんも食べてみて下さい。