昨日は『桃の節句=雛祭り』でしたが、実は「江戸時代」には公的な祝日・行事があり、その中でも『5節句』といって、かなり重要な日だったんです。

というのも「平安時代」から続く伝統的な年中行事のひとつで、季節の節目(ふしめ)を祝う日だったんです。

今ではただ単に、女の子の成長を祝う日となっていますが、「明治時代」初期まではちゃんとした祝日で、全国民の休日になっていたんですよ。

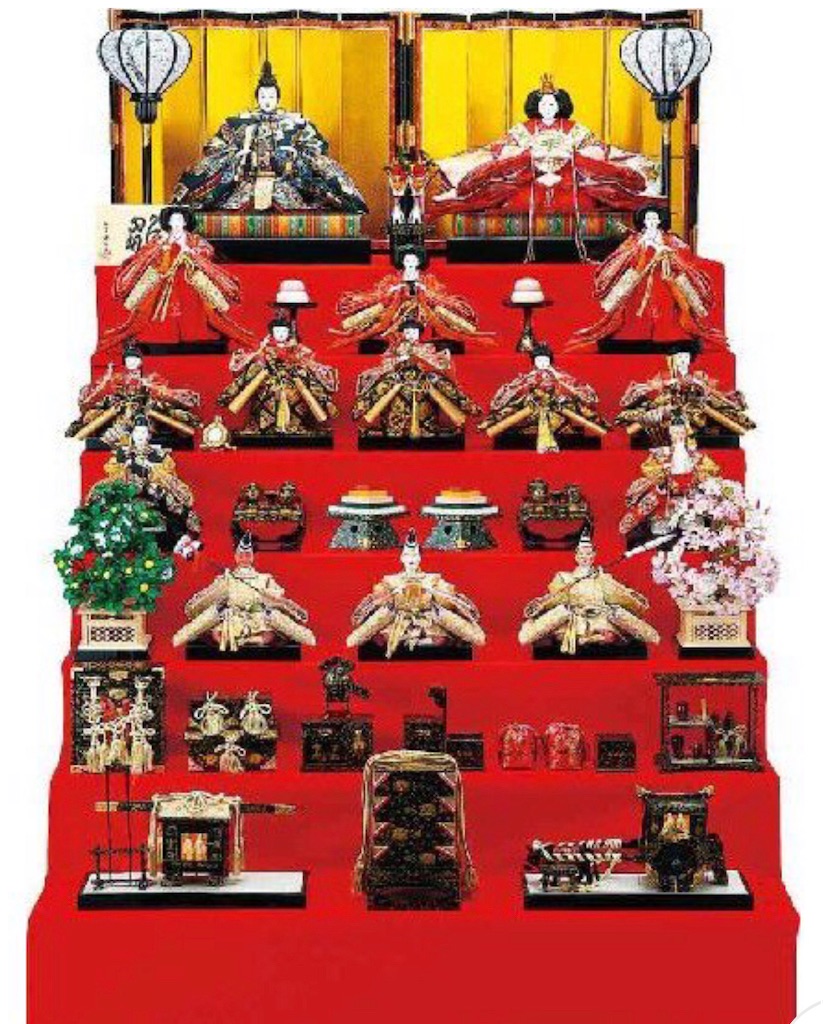

だから、「雛人形」は「内裏雛(だいりひな)」と呼ばれており、その様は「平安時代」の容姿をしているのです。

「内裏雛」の「内裏」とは、『天皇・皇后両陛下』のお住まいのことを指しており、それが転じて『皇室』の事を指しています。

「お内裏様とお雛様〜♫」と言うのは『天皇・皇后両陛下』のことだったんですね。

古代から『日本』は政治の中心が変わっても『天皇』と言う存在を重んじてきたかなり珍しい国・国民性でした。

それは、そもそも「武士」自体が『天皇家』の家系から来ていることに発端するのですが、未だ現在でもその存在は我々『日本人』にとっては『日本の象徴』として、重んじられていると思います。

だから実はものすごく大事な『年中行事』のひとつだったんです。

さて、先程も歌った「ひな祭り」の歌ですが、実は「お内裏様と〜」の「お内裏様」とは、男雛と女雛の2体を合わせたものを指すことばで、間違っていたんです。

子供の時から聴いたり歌っていた童謡の歌詞が間違っているなんで、ビックリですよね。

また、『ひな祭り』がなぜ女の子の成長を祝う日かと言うと、「平安時代」から人形遊びは幼い女の子の遊びだったようです。

今で言う、人形を使った「おままごと」ですね。

それが武家社会となり、雅(みやび)な公家のあそびに憧れること、そして「江戸時代」には公家の女性が武家に嫁いだ際の、「嫁入り道具」として持ち込まれたことが伝わり、庶民にも広まっていきました。

今でも、その土地によっては娘が嫁ぐ際に、「嫁入り道具」のひとつとして持ち込むという風習が残っているところもありますよね。

そんな「雛人形」ですが、皆さんは人形の配置の順番をご存知でしょうか?

実は、これも京都で作られる「京雛」と関東で作られる「関東雛」ではその配置が違うんです。

古代から『日本』は「左側」の方が位が高いとされていました。

そうしたことから「平安時代」から続いている「京雛」は男雛が左側で女雛が右側に座っています。

「明治時代」になるまで「京の都=平安京」と言われていたことも含めて、どれだけ『天皇』など公家たちが愛されて続けているかが分かりますね。

その逆に「関東雛」は、男雛が右側に女雛が左側に座っています。

これは「明治時代」以降、『天皇』のお住まい(内裏)も「東京」へと移り、国際社会(欧米などの先進国)での一般的な位は、高い方が右側ということで、それに合わせてこの配置となりました。

これもいかに『日本』が「明治時代」以降、「追いつけ追い越せ!」の精神で頑張ってきたことがよく分かりますね。

ちなみ、ここでちょっとした豆知識ですが、「和食」で「ご飯=米」が左側にあるのは、主食であり、それが転じて位が高いものということから、この配膳の位置になったんですよ!

そして、2段目には『三人官女』と言うお世話係、3段目にはお祭りを楽しませる『五人囃子』。

4段目は『随身(ずいじん)』といって、『天皇』の警護をする役目のもの。

俗に『左大臣・右大臣』と呼ばれています。

これも、老人と若者が2対でひとつとなっていますが、配置も一番上の男雛が左側なら左側、右側なら右側と、やはり「年長者」を重んじる『日本人』特有の性質からきています。

ここでも、少し面白い話があって若者(右大臣)の方は顔が白く、老人(左大臣)の方は顔が赤いですよね。

これ、実は老人(左大臣)はお酒を飲んで顔を赤らめているんです。

なんといっても、祭りの席ですから。

とは言っても、若者の方は真面目に働いているようなこの表現、ちょっと前までの『日本社会』の絵図みたいですね。

「若い時の苦労は買ってでも、しろ!」などの慣用句があるように…。

話は戻りまして、その下の5段目は『仕丁(しちょう)』といって、宮廷の雑用の役目をしていたものです。

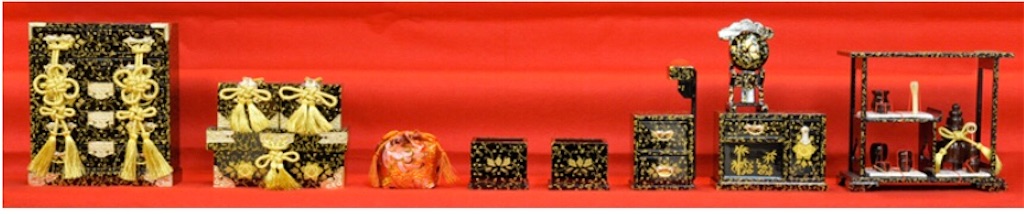

6段目は『嫁入道具揃い』といって、嫁入りしたあとに嫁いだ場所で使う道具一式になります。

そして、最後の7段目は『輿入れ道具』といって、嫁ぎ先の場所まで向かうための道具になります。

こうしてみると、公家と武家の繋がりがいかに『日本』の文化となり、大切であったかが分かりますね。

現在でも上流階級の人々は、表向きには公表されてはいませんが、実は「政略結婚」だったなどという事例が続いており、それでその家と家の結びつきを深めるというのが、いくつも確認されていますから。

男の子は「家の後継」として、女の子は「家の繁栄」のために大事に育てられていたんですね。

昔は特に生存率が低いですから。

さて、そんな『雛祭り』の裏の話でしたが、なぜこの日を『桃の節句』というかご存知ですか?

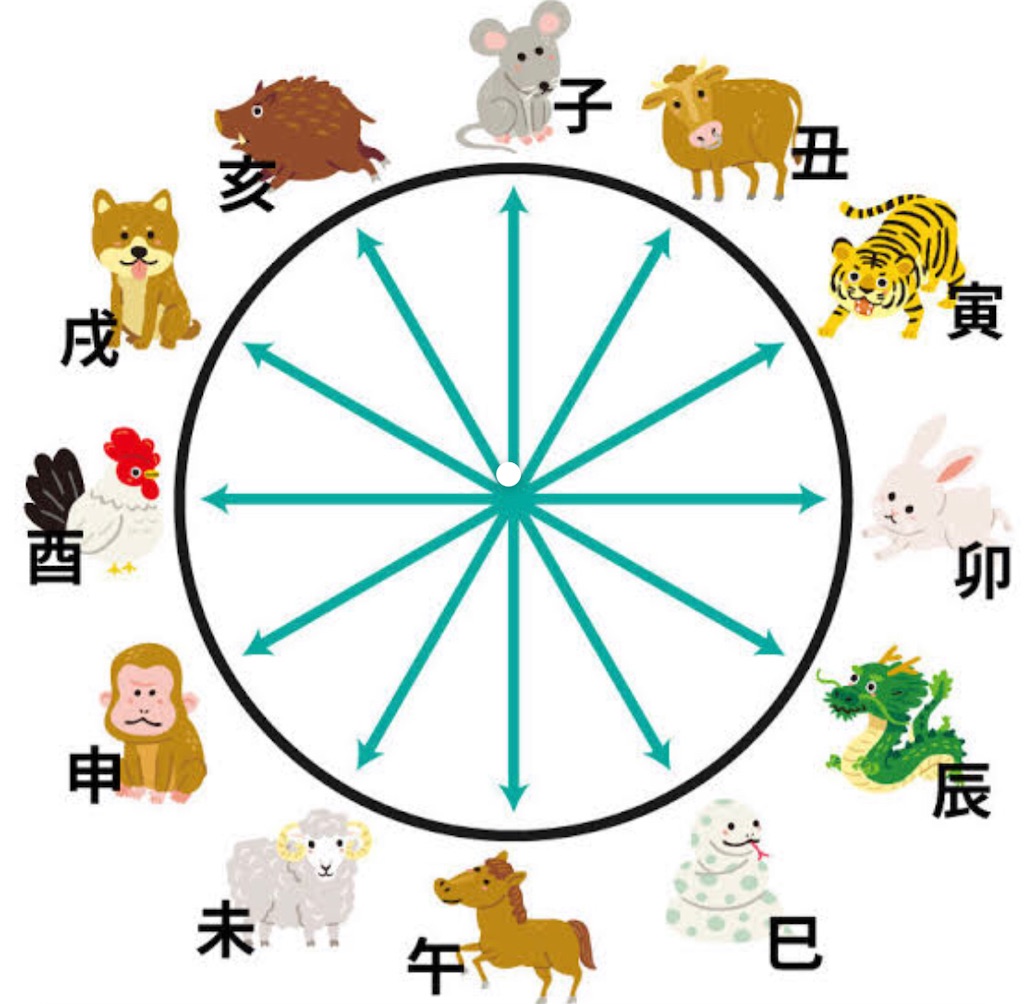

「節句」とは最初にお伝えしたように「季節の節目(変わり目)」であり、特に「中国」発祥の『陰陽五行説』では、奇数月が良いとされていました。

それが『日本』へと伝わり独自の文化となっていき、奇数月に『年中行事』が行われるようになっていったのです。

さらに、同じ奇数日が重なりあった日はより良い日となり、『5節句』という風習が成立していきました。

『5節句』

① 1月7日→『七草の節句』

(この日は『元日』から数えて、7日目にあたり、『仏教』では「7」という数字を一括りにして「死」から「生」へとの生まれ変わるといました。

だから、いまでも亡くなった日から数えて『初七日』・『四十九日』など「7」の数字で区切っていますよね!)

② 3月3日→『桃の節句』

③ 5月5日→『端午の節句』

④7月7日→『七夕』

⑤9月9日→『菊の節句』

となります。

そして、3月は「桃の花」がちょうど見頃になること、そして「桃」は昔から邪気を祓うもの・不老長寿(長生き)するもの・また悪い鬼を追い払うものとされて、縁起の良いものということから、『桃の節句』になったのです。

だから、『桃太郎』も「桃」が付いているんですね。

「桃」は鬼を退治しますから。

そして、3月は干支に合わせると『寅』。

鬼は「虎」のパンツを履いています。

だから、『桃太郎』も鬼も表裏一体なんですね。

なぜなら、見方によっては全然違うものになりますから。

いきなり、やってきてボコボコにシバかれた挙句、金銀財宝まで奪われてしまうんですから。

そんな「桃」にまつわる話で脱線してしまいましたが、『桃の節句』は女の子の長生きや幸せを願う日です。

少し過ぎてしまいましたが、まだやっていない方は今からでもお祝いをしてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、『雛祭り』をしまうのは7日前後の天気の良い日で良いそうですよ。

『雛人形』が湿度で傷まないように。